パソコンやインターネットが普及し始めてから20年以上が経過し、当時は若者であったIT系エンジニアの方々も(かく言うわたし自身も!)年を重ねました。SNSなどを眺めていると、近年は「肩こり」や「腰痛」に関する話題で盛り上がっているのを目にすることが多くなったように感じます。

厚生労働省による「2019年 国民生活基礎調査の概況(Ⅲ 世帯員の健康状況)」には、「病気やけが等で自覚症状のある者〔有訴者〕は人口千人当たり 302.5」とあります。この有訴者の症状として、男性で最も多いのが「腰痛」(千人あたり91.2人)、2番目に多いのが「肩こり」(同 57.2人)です。一方で女性は「肩こり」が一番多く(千人あたり113.8人)、わずかな差で2位が「腰痛」(同 113.3人)となっています。

つまり肩こりや腰痛は、自覚症状を訴える人が非常に多い身体の悩みの上位2つ、ということになります。

身体の不調には「銀の弾丸」を求めてしまう不思議

そして肩こりや腰痛に悩む人の多くは、それを解消する「銀の弾丸」を求めがちです。エンジニアの方ならご存じかもしれませんが、「銀の弾丸」とは「ある問題をそれ1つで解消できる強力な手段」といった意味合いで使われる言葉です。

西洋のさまざまな物語において、銀で出来た武器はオオカミ男、吸血鬼などの怪物を一撃で打ち倒せる特別な効果を持つものとして描かれてきました。それが転じて、何らかの問題をそれ1つで解決できる“特効薬的な手段”のことを「銀の弾丸」と呼ぶようになりました。

ただしこの言葉は、ソフトウェアエンジニアリングの世界では通常、「銀の弾丸など存在しない」という否定的な言い回しで使われます。

1986年に書かれた有名な論文「No Silver Bullet ー essence and accidents of software engineering(銀の弾などない ―ソフトウェアエンジニアリングの本質と偶有的事項)」では、恐ろしいオオカミ男を退治できる魔法の武器として銀の弾丸を紹介しつつも、大規模なソフトウェア開発においては問題を一発で解決できる銀の弾丸など存在しないし、今後10年間も現れないだろうと論じています。

こうした背景があるため、多くのエンジニアは日々の業務の中で「銀の弾丸などない!」と考えているわけですが、他方で身体の話となると「銀の弾丸」を求めてしまいがちです。

たとえば誰かが「肩がこる」「腰が痛い」と言うのを耳にして、つい「ストレッチが大事だよ」とアドバイスしてしまったことはないでしょうか。あるいは、スポーツの話題になると何でもかんでも「体幹が強い」「体幹が足りない」と表現したり、「体幹を鍛えるならプランクだ」などと言ったりしがちです。技術系の話題に強い「はてなブックマーク」などを見ても、多くのITエンジニアが「身体が硬い人はこのストレッチをやっておけ!」といった記事に注目していたりします。

自身の専門分野では「銀の弾丸など存在しない」ことを理解していても、そのほかの分野になると無意識に「銀の弾丸があるのでは」と考えてしまうというのは、少し不思議な気がしますね。

「とりあえず再起動すれば?」と「とりあえずストレッチしておけば?」

ソフトウェア開発を含む各種エンジニアリングにおいて「これさえやっておけば絶対に大丈夫!」が存在しないように、身体に関することでも「これさえやっておけば絶対に大丈夫!」が存在するとは思えません。肩こりや腰痛の原因や身体の状況は一様ではないので、ある「特定の何か(たとえばストレッチ)」が「すべての人の」肩こりや腰痛に効果をもたらすことはない、というのは当然の話でしょう。

しかし反対に言うと、「ある特定の種類の」肩こりや腰痛に対しては、それにマッチした「特定の何か」が非常に効果をもたらすこともあります。万能ではなくても、オオカミ男と戦うという特定のストーリーにおいては「銀の弾丸」は有効なのです。ポケモンのゲームで言えば、みずポケモンの攻撃がほのおポケモンに対して「こうかはばつぐんだ!」となるように。

このように、特定の状況において高い効果を発揮する「何か」を「銀の弾丸」と表現するのであれば、場合によっては「銀の弾丸は存在する!」と表現しても間違いではないでしょう。そもそも「銀の弾丸」というのはアナロジーなので、考え方によってどうとでも言えます。適切な分析のうえに考慮された手法をそう表現するのであれば、「銀の弾丸を探し求めてみる」というのも一興かもしれません。

ここで大切なことは、肩こりや腰痛といった問題の原因として何が起きているのかを分析することです。

たとえば、ITにうとい同僚が「何もしてないのにパソコンが壊れた!」と訴えてきたとしましょう。忙しいときには何も聞かず「とりあえず再起動すれば?」と言ってしまうかもしれませんが、誠実に対応しようと思ったら、まずはどんな状況なのかを詳しく聞き取り、何が起きているのかを分析、推測すると思います。

身体に関することも同様で、「肩がこった」「腰が痛い」と言われたときに(あるいは自分自身がそう感じたときに)、状況や原因を分析せず「とりあえずストレッチしておけば?」とアドバイスするのは不適切な場合もあります。

肩や腰の痛みというのは「症状」であって、疾患そのものではありません。そうした症状を示す疾患や病態は数多く存在しており、そのうちのどれなのかによって適切な対処法は変わってきます。たとえば腰に痛みを感じる場合でも、腰を構成する筋の物理的な問題ではなく、動脈や内臓などの病気が原因の場合もあります。つまり腰痛が何らかの内科的な病気のサインだった、ということもあるわけです。

プログラミングを行なっていると、正常系のコードだけではなく、異常系を含めた例外処理を多く書く必要があります。それと同じようによくあるケース(正常系)だけでなく、あまりないケース(異常系)も含めて幅広く診ることができるのが医師です。強い痛みなどの症状がある場合には、まずは医師に相談するという方法も選択肢として大事です。

肩こりや腰痛への対策や予防としての「運動」

肩こりや腰痛をテーマとした研究論文や、そうした研究の知見をまとめたガイドライン、書籍などを読むことで、先人の知恵を活用することもできます。中には、適度な運動(運動療法)によって肩こりや腰痛を改善できる可能性を示唆するものもあります。

たとえば日本整形外科学会と日本腰痛学会の監修による「腰痛 診療ガイドライン2019(改訂第2版)」では、運動療法に関して次のように書かれています(太字強調は筆者、以下同様)。

現在もなお,どの運動療法がよいかは明確でなく,運動療法の種類や方法により効果が一定でない場合もある一方,慢性腰痛に対する運動療法の高いエビデンスを示す論文があること,米国の診療ガイドラインでは正しい運動療法について害はなく益が勝るというエビデンスがあるなどの意見が出された.

ただし、急性腰痛に関しては次のようにあります。

急性腰痛に対する運動療法の RCT のメタアナリシスによると,運動療法は無治療群や,他の保存的治療と比べ疼痛改善が同様であり,腰椎関連機能障害や健康状態,患者満足度などについても運動療法の効果を認めなかった.腰痛体操と対照を比較した報告では,腰痛,機能障害,QOL,復職に関し,急性期における腰痛体操の効果はなく,通常通りの生活を継続することが唯一の有益な介入であった.

このように、同じ「腰痛」といえども運動が有益である場合とそうでない場合があるため、注意が必要です。

肩こりに対する運動の効果を扱った研究もあります。

たとえば、肩こり症に関連する研究で何種類かのエクササイズを行った結果、関節可動域の即時的効果が得られたとする研究論文がありました。さらにこの研究では、継続的にエクササイズを実施することで筋血流促進効果が示唆された、とも述べられています(「肩こり症に対する神経筋制御能を整えるエクササイズが関節可動域および筋血流促進に及ぼす効果」)。

また、「勤労者の肩こり症状に関連する因子の検討」という論文では、次のようにあります。

肩こり症状の有訴者は,男性に比して女性に多く,体幹筋筋肉量が低値であるほど,また仕事時の姿勢が座位中心でほとんど歩くことがない者に多いことを認めた.注目すべきは体幹筋筋肉量の低下で,これは肩こり症状により体幹機能障害が生じて体幹筋肉量が低下した可能性,あるいは体幹筋の活動不良により頸肩腕部の負担が増加する不良姿勢に伴って肩こり症状が生じた可能性を示唆していると推察した.このため,座位時に腰部周囲の体幹筋を意識的に働かせて,腰椎が過度の前弯(反り腰)とならない,あるいは,胸椎が過度の後弯(猫背)とならないように座位時の姿勢を矯正する,などの総合的なアプローチが有用ではないかと考えた.

肩こり解消のために座っているときの姿勢(腰や胸)を矯正する、というアプローチはなかなか興味深いものではないでしょうか。姿勢の矯正は非常に大きなテーマですが、その中には運動によって姿勢を改善するというアプローチも存在します。面白い分野なので、ご興味がある方はぜひこのあたりの情報を調べてみることを提案します。

パソコンなどの情報機器を使う勤務時間中に軽度の運動を推奨するガイドラインもあります。厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、次のとおり就業中に軽い運動等を行うことを推奨しています。

就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましい。

ITエンジニアにとって情報機器を利用する作業は日常的なものですから、肩こりや腰痛への予防や対策としてだけではなく、体調管理のためにも軽い運動を行う習慣は大事ではないでしょうか。

効果的な運動を実現するのは「What」よりも「How」

運動を行いながら何らかの体調改善を目指すときに、ひとつのコツとして挙げられるのが「どのように行うのか(How)」です。多くの方が「何を行うのか(What)」に関する情報を探し回っていますが、発見した運動をどう行うのかによって、その効果は大きく変わります。

たとえば「エクササイズの王様(King of exercises)」とも呼ばれるスクワットという運動がありますが、これもどのように行うのかによって効果が大きく変わります。何も持たず自重で行うのかウェイトを持つのか、足幅はどの程度開くのか、どのくらい深くしゃがむのかなど、「どのように行うか」のバリエーションは多くあります。もちろんこれらは、何を目的にスクワットを行うのかによって選択する必要があるわけです。

さらに体幹部の角度や、それを実現するためのそれぞれの関節の角度をどのようにするのか、身体の各部の連動性や動作タイミングをどのように調整するのかによって、利用する筋肉が変わったりするので、そういった“ミクロ視点でのこだわり”が行えるかどうかによっても効果が大きく変わります。

したがって、実際に運動の効果が出やすい理想的な動きができているかどうかを理解するためには、解剖学やバイオキネシス、バイオメカニクスなどを考慮しながら動きの分析を行うのが効率的です。

自らそういう学問に取り組むのが難しければ、身体の専門家、いわゆるトレーナーの力を借りることができます。もちろんひとくちにトレーナーと言っても、それぞれ得意な分野を持っていますから、誰に依頼するのかによっても最終的な効果は異なってくるでしょう。そういった点も考慮しつつ依頼を行えるのが理想的です。

トレーナーの個別性と「FitYou」

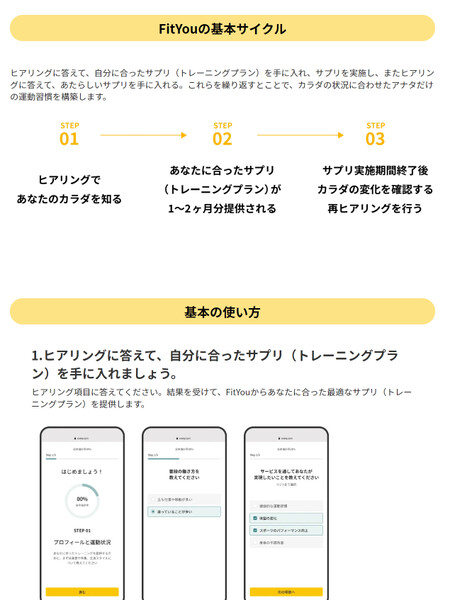

JPNEでは今年「FitYou(フィットユー)」という新サービスを立ち上げました。これは法人向けのオンラインフィットネスサービスであり、プロのパーソナルトレーナーが個々のユーザーに合った運動メニューを提案してくれるというものです。

もちろんほかのアプローチと同様に、このFitYouも「あらゆる肩こりや腰痛」に対する「銀の弾丸」ではありません。それでも個々の抱える現状を分析しつつ把握することを目指し、個別性のある運動メニューを調整していくという方針のもとに設計されています。

身体の問題に対する原因の分析や改善には、問題を抱える本による理解もひとつの大きな要素となります。そのためFitYouでは、ユーザーに対する運動セミナーなどを通じて教育や情報発信を行うこともテーマとしています。こうした情報発信も皆さんの体調管理や体調改善に役立つと思いますので、ぜひご覧になってみてください。

(提供:日本ネットワークイネイブラー)

November 22, 2022 at 06:00AM

https://ift.tt/5jYvn0O

ITエンジニアと肩こりと腰痛―「銀の弾丸」を探し求めて - ASCII.jp

https://ift.tt/i7roCma

Mesir News Info

Israel News info

Taiwan News Info

Vietnam News and Info

Japan News and Info Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "ITエンジニアと肩こりと腰痛―「銀の弾丸」を探し求めて - ASCII.jp"

Post a Comment